«قصي طعمة»: خذوا كلَّ الصباحات.. واتركوا لي هذا الليلَ

تشرين- علي الرّاعي:

«أتوسل إليك..

عندما تتسلّقني لا تضع أقدامك

في مكان جرح الفأس العتيقة ..

أريدها أعشاشاً للعصافير

غناء سنديانة»

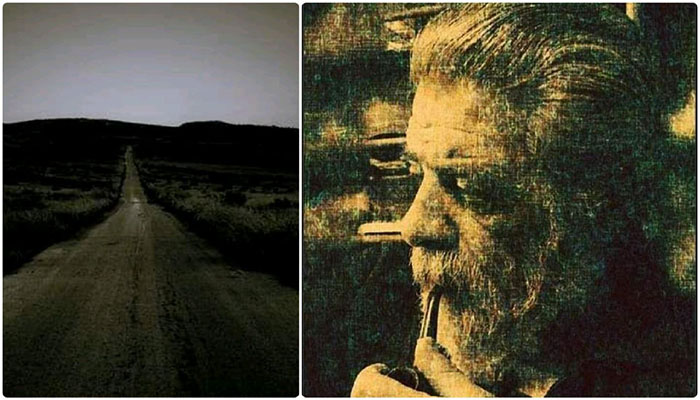

«مازلت أمشي حافياً» بهذا العنوان الذي يُذكّرنا بـ «حنظلة ناجي العلي» لبلوغه ذروة المرارة والخيبة والنزق، عنْوَن الشاعر قُصي طعمة تسويده البياض أول مرة بالقصائد، ولم يكتفِ بذلك؛ بل أضاف عنواناً آخر تناسل منه؛ هو «نصوص مترجمة عن العربية» لتبدو الخيبة بكامل خذلانها، هنا تبدو اللغة عند الشاعر قصي طعمة، وكأنها بدأت تضيق على التوازي مع العالم الذي نعيش فيه، لذا كان هناك ربما أكثر من سبب ليذيّل الشاعر قصي طعمة عنوانه الأصلي بتوضيحٍ صغير هو «نصوص مترجمة عن العربية».. ربما في هذا الزمن الذي لا الدروب هي الدروب، ولا الناس هم الناس.. فعلى هذا الإيقاع تمشي قصائد طعمة التي تأخذ مجال التأمل والبوح، والغاية؛ الصياغة بقوالب شعرية أقرب إلى الأمثال والحكمة، ومن هنا السير بالقصيدة لتقول يقينها الخاص لكنه اليقين الـ «نحن» العربية المغدورة، والمطعونة في ظهرها.

غير أنّ الشاعر طعمة، وبعد فاجعته بفقدانه ابنته «روز قصي طعمة» الطالبة الجامعية التي رحلت ضحية تفجير انتحاري غادر أمام جامعة البعث في حمص، فقد فجّر الحادث الأليم كل تلك المرارة والخيبة السابقة لتذهب صوب كربلائية طويلة يبكي من خلالها وطناً يكاد يتسرب بين أصابعنا كما الرمال..

«أذكر

كلَّ ذاكرتي…

وأنسى نسياني

وأبتعد

عن نبضي،

وأتلمس عطرك

وابتسامتك،

وأعيش ميتاً

يا بنتي»

هنا يفتحُ وقع كلّ هذا الموت، للذهاب بعيداً صوب كلِّ شيء لإيجاد لغةً خاصة يحكي من خلالها حكاياه وحكاياهم وحكايانا، لغة أخرى تكون قادرة على الغور إلى داخلنا، هناك حيث تكون قادرة على الفضح والتعرية، لا رغبة في الشماتة والأذى، ولكن لأنّ العالم أصبح الآن كما ناسه «ليس على وفاقٍ مع ذاته»، فكل ما تعلمناه وكل ما سلمنا به، حوّلنا إلى آلةٍ تعملُ أوتوماتيكياً، وسلب منا كلَّ تفاعل مع الحياة، ولا يملُّ يشيرُ بطريقةٍ من الطرق إلى إنسانيتنا، وقد أصبحت حياتنا أكثر ما تشبه حياة العبيد..

«إذا

كانَ رأسكَ

لإتمام جسدكَ

و.. حذاؤكَ

يأخذكَ على الطريق،

فلن تتجاوزَ

مقاسَ قدمك..»

في لعبته الفنية واللغوية؛ يعمدُ إلى التقطيع والتجزيء، فهو لا يريد أن يكمل أي حكاية يحكيها، وهو لا يملُّ من ترك ذاك البياض الذي يوحي أو يومئ أنه علينا أن نكمله – نحن – بالطريقة التي يراها كلُّ واحدٍ منا، وبما تناسبه، أو لنقل بشكلٍ أوضح لتصير الحكاية حكايته، وهو ما يُرسّخ مقولة «الشعر همٌّ شخصي يهمّ ويعني الآخرين».

بهذه التقنية، يجعلُ الشاعر القصيدة تتمرد على النماذج والتقليد، حتى إنها كثيراً ما تبدو وكأنها شكلٌ متجاوز لنفسه، وكأنها أيضاً، أو هكذا تبدو قد فقدت يقينها الخاص، ومن هنا أخذت تبحثُ عنه في الواقع المعيش، الأمر الذي جعلَ الشاعر يتحوّل من موقع «البرج العالي أو العاجي» كما كان حال الشاعر فيما مضى إلى الهامش، هنا في هذا الهامش حيث وجد الشاعر الحياة، وحيث تنازل عن رؤاه المركزية، وابتعد عن الإيديولوجيا، وما سميَّ ذات حين بالقضايا الكبرى، كنوعٍ من فقد اليقينيّات في كلِّ المطلقات، فما كان منه إلّا أن يعود إلى عالمه الشخصي، أو العالم المحيط الأقرب إليه، ليحكي من خلاله حكايا العالم بكامله مستخدماً حواسه أدوات، أو نوافذ لقراءة العالم واكتشافه.

«أصبحتَ

صديقنا أيها الموت،

عريساً نزوجك الحياة،

ونرشك بالأرز والياسمين أيضاً،

وترقصُ أنتَ حولنا

وندعوك شهادةً

لقهر الوجع»

في كلِّ ما يكتبه قصي طعمة من قصائد يُحاول أن ينقل إلينا العالم بكلِّه كما يراه، وذلك عبر كاميرا روحه وعينيه، وأن يصوّر ما يحيط به عبر لقطات يحكي فيها حكايا المجتمع، فلم يترك حكاية من حكاياته، أو شجناً من شجونه، إلّا وفردها على الورق فاضحاً الأخطاء بالإشارة أو بغيرها، فتحدّثَ عن الكبت والحرمان في مجتمعاتنا، كما أشار إلى الفساد الذي يبدأ فينا أولاً، ومن ثمّ يستشري كالوباء، تحدّث طعمة أيضاً ومطلاً على وطنٍ ينزف، ووطن داخلنا يجب أن نعرف كيف ندافعُ عنه، فكانت نصوصه زفرات فيها من الألم أكثر مما فيها من الحزن، لكنه لونها بنوعٍ من السخرية والتهكم، وأعطاها الكثير من طعم المرارة.. المرارة التي كثيراً ما تذوقناها على مدى عقدٍ وأكثر من السنين..

«سأكتبُ

بأظافري على وجهي؛

قصةَ ذاك الرحيل،

وكيف

في وطني

استقام قوس قزح

من وطأة الراحلين..»

من هنا كثيراً ما توحي تراكيب القصيدة، أو بُناها المعمارية، وكأنها أمست ذاتية للغاية، أو هكذا أصبحَ يوحي عالمُ الشاعر بأنه لا يتجاوز حدود حواسه، وأنّ واقعه لم يعد يتجاوز أشياءه الصغيرة والحميمة وعلاقاته القريبة من جسده وروحه، تلك التي ما إن تلامسه حتى يتكّسر كلَّ ما بداخله من مرايا، غير أنّ هذا لا يعدو أن يكون الانطباع الأول، وربما هو نوعٌ من المخاتلة، ذلك أنّ الشعر، وإن كان يبدو همّاً ذاتيّاً للشاعر، غير أنّ الحقيقة هو من نوع الهم الشخصي الذي كثيراً ما يهمُّ الآخرين، كما أسلفنا أعلاه، واستطاع الشاعرُ، وبما ملكه من حسن الصياغة والبناء، أن يكون الرائي لما قد نعده عاديّاً ونتجاوزه من دون اكتراث، ويزيد أمرُ المخاتلة هذه الموقع الجديد للشاعر الذي اختار الهامش بيتاً، ومن خلال شرفته لا يملُّ من السخرية من كلِّ المسلمات ويطاردها، ويبدأ حركته من نسبية معرفية متشككة، وهو يبدأ في كلِّ مرة من النسبي والجزئي ومن اللحظة الصغيرة المعيشة، وبكلِّ تفاصيلها، وأوجاعها وأفراحها، كما يبدأ أيضاً من الجسدي والحسي والشخصي والعابر، فهو والحال كذلك يبحث عن ألف باء جدية للقصيدة، وبذلك يطرحُ الشاعرُ معرفةً جديدة، معرفة تختلفُ عن المعرفة الموجودة عند الإنسان العادي، والذي يمتلكُ الإحساسات نفسها، لكنه لا يمتلكُ ردود الأفعال نفسها تجاه ظواهر العالم الخارجي، ويتمثلُّ هذا الاختلاف في أنّ تلك المعرفة هي إدراك للعلاقات بين الأشياء بالنسبة للشاعر، بينما هي مجرد إدراك عند الرجل العادي.

«أستغرب

ألا يستطيعُ أحدٌ

قتلَ الموت..

أما الحياة؛ فأيّ تافهٍ

يستطيع!!»

يكتب قصي طعمة القصيدة الجديدة، القصيدة التي لم تعد تهتمُ كثيراً بالصورة الجزئية، وإنما بصورةٍ كلية، هنا ثمة مساحة للسرد القصصي أو الحكائي، والتي هي من ميزة القصيدة اليوم، وما على الشاعر إلّا أن يعرف فقط كيف يُشكّلها، وخلالها يعتمد على خلقِ مشهده الشعري في عملية اطرادٍ تراكمية على المستوى الشعوري أولاً، والتخيلي ثانياً، ولا يكتملُ المشهد إلّا عند الوصول إلى الكلمات الأخيرة من القصيدة، فليس من السهل نقل الشعور من حيزه الداخلي إلى حيز الحكاية، حيث تلتقطه بقية الحواس مشكلةً عالمه المكاني بكلَّ مفرداته.

«خذوا

كلَّ الصباحات ..

واتركوا الليل لي ..

أريدُ فقط

أنْ أستكملَ حلمي

معها

في الغياب..»

وفي هذا النوع من التفكير نستطيعُ أنْ نطلقَ عليه ما يسمى التفكير عبر الحواس في العالم، إذ تنحو العلاقات الفنية داخل المشهد الشعري نحو صراعٍ بين ما هو حسي و الرؤية البصرية للأشياء، وهنا يأتي دور الشاعر في خلق ذلك الانسجام والتكامل..

«نحن عبيد

عبيد الحقد

والخوف والموت

أما الحبّ؟

الحبّ, أيها

السادة، فيحتاج

إلى فرسانٍ نبلاء

و.. يبكون