في قصص (المعبد).. القلب لا ينكسر ولكن يصيبه ما يشبه الكسر

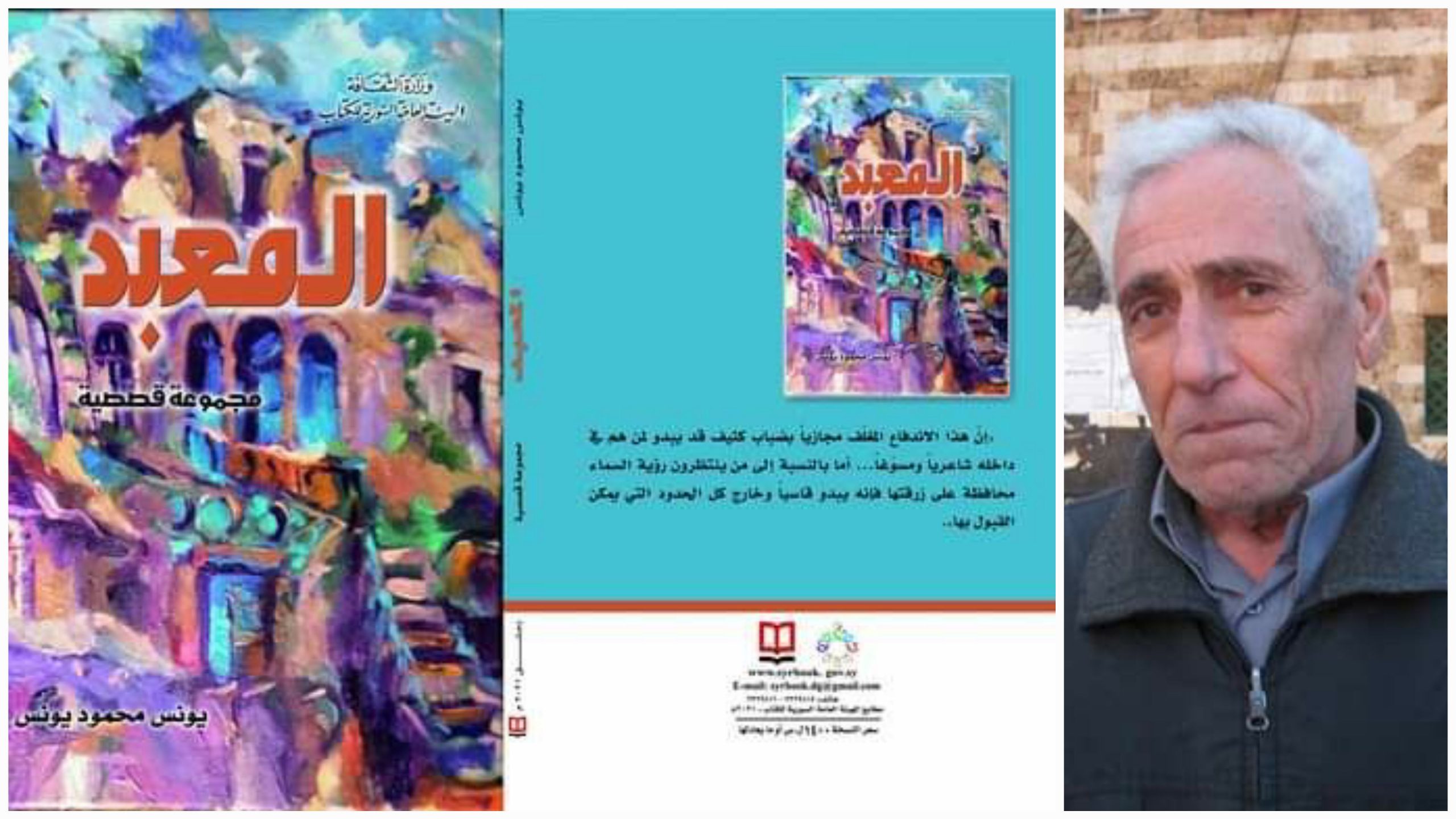

تنوّعت نتاجات الأديب يونس محمود يونس بين القصة والرواية، فكان له في الأولى ثلاث مجموعات قصصية: (الموت الفاسد، الراوي، ومأوى البوم..) وراوية هي (المهرج)، واليوم بين أيدينا مجموعة القصص (المعبد) وجميعها صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة.

و(المعبد) قصص باثنين وعشرين عنواناً يدور أغلبها في فلكِ حربٍ طحنت برحاها حجر البلاد وبشرها، مستخدماً لغة بسيطة شاعرية، لا يخفى فيها الوصف والغوص في البيان وعوالم البلاغة، بعيداً عن المباشرة في السرد والوصف.. أما المكان في هذه المجموعة؛ فهو بلاد كبيرة ، زمانها مفتوحٌ منذ سنوات عشر.. تنوعت خلالها طريقة العرض، والأسلوب، بتغير المكان الجزئي بين شجرة وبحر وجنازة وأرض معركة، ومعبد ومقصلة.. فيما برز الصراع في النصوص السردية متناوباً بين الداخلي والخارجي في أزمة هوية، ووجع انتماء إلى مكان، الوجود فيه عابر، وقابل للطي كسجل.

و(المعبد).. عنوان لإحدى الأقصوصات في الكتاب وحملت عنوان المجموعة.. وهو من حيث الدلالة مكانٌ ديني بحت قد يحملُ رمزاً ما.. أما شخوصه فموزعة بين ذلك الرسّام العاشق ومحبوبته التي زيّن الباب بلوحةٍ لوجهها، ووجوه أخرى منقوشة على جدرانه، وما هي إلا صور لعشاقها الكثر… وبرمزية سريالية كان حديثه يدور مع الحبيبة عن المعبد… لكن من هي هذه الحبيبة؟ وإلامَ يرمز هذا المعبد؟ وتلك الوجوه المنقوشة بعناية على جدرانه كحالةٍ عشقية لحبيبة عالية..؟ ثم من هو هذا الحبيب؟ الذي نقش رسوم معبده بقلب عاشقٍ، رأى في محبوبته وطناً خلده على جدران معبد، في وقتٍ التهم جمالها الآخرون بثقوبهم السوداء.

“بزيه العتيق، ووجهه المسكون بالحزن، لاكَ صمتَه ومضى تاركاً إياها لمصير قراراتها.” وفي مكان آخر كانت خشبة المسرح هي المكان بزمان دوّنه الكاتب ب٢٠١٦م، وبحدثٍ جلل يتمحور في اختفاء الكاتب بصمت بعد أن خانه الخوف وأنساه نص مسرحيته، وخانته حبيبته قبل العرض، ليتصاعد الحدث، بازدواجيته فيما يخص الحطاب صاحب المسرحية الأولى القوي المغرور، وتحوله من حطّابٍ إلى قاتلٍ يرتكب جرائمه في الغابات والبشر.. لينتهي المشهد بانسحاب الكاتب وهو الشخصية الرئيسة، وقد اختفى أو ربما ابتلعته المأساة.. فيما غموض آخر لفّ الشخوص الثانوية.. الحطّاب الذي ربما مات.. والحبيبة التي ربما بقيت مجهولة المصير، أو ما زلت على عهدها تخدعُ حبيباً آخر..

وأمام نصٍّ آخر اختصرَ أوجاعَ الحكاية، يحمل عنوان (اللعنة) بدا المشهدُ درامياً، تتصاعد أحداثه وصولاً إلى الذروة، وقد ترابطت هذه الأحداث بتقنية منطقية، ومرتبة ترتيباً زمنياً بنسق تاريخي ونفسي حاد، حيث تحت مقصلة السيف يتناوب الصراع، ليقف السياف آخذاً صوره التذكارية مع الضحية بدمه البارد ودم الضحية الذي يغلي كمرجل، بنشوة النصر للسياف، والضعف والخوف لمن سيجز عنقه قطعاً بحدِّ السيف، مع أعلى مستويات الذعر والصراع الداخلي. هواجسه، أمنياته الأخيره؛ الغرق في فكرة إلهه وإله عدوه، عبثية اللحظة، في هزلية المواقف التاريخية.. وفي انتظار قاتل ليد تنقذ الموقف، أوحتى ظهور ظل أقوى لا يرضى بالرقاب قرابين، فيسبق سيف سيّافه العزم، وترتدي الضحية التاريخ كفناً ملطخاً بالرياء والهزلية والوهم، ثم لينتهي المشهد الدرامي للقصة برأس مدحرج ولعنة قادتها الذكريات إلى لعنة أقدم بمنولوج داخلي يركل لعنة بلعنة..

أما المرأة، فكانت في النص السردي والحدث المتصاعد دائماً عند يونس يونس معادلاً موضوعياً للرفيق الرومانسي في الكثير من القصص الذي يُضفي على الحضور جاذبية، وعلى الشعور لهيباً يُشعلهُ فتيلُ القلوب الضجرى، كخلاصٍ شخصي لواقعٍ مرير، لا يعيد نبضه إلا امرأةٌ فاتنة برائحةٍ توقع صاحبها في غبطة الأسر الروحي والجسدي، وقد اختارها الكاتب خيالاً في أغلب المشاهد بكامل الألق، ليزيح عتمةَ المشهد بعيداً عن الجسد الحاضر الحي الآيل للفناء بقرب امرأةٍ كاملة الحضور في حقل متاهته مرتبطة بمتاهة أكبر.

وفي (رقصة القمر) برز الحوار شائقاً متناسباً مع الشخصيتين الداخلتين تواً في أجواء التعارف، والحالة الشعورية الطارئة بوجهها الرومانسي الواضح المرتبط بالفردية والتحرر من واقع جمعهما معاً بعد خسارة كل شيء؛ المكان والبيت ومتعة الوجود، وبالعبقرية الأحادية التي استمدت سماتها وخصائصها من العاطفة والخيال ليتمحور الصراع فيها بين الذاتي والموضوعي.. كما ظهرت المرأة (أمّاً) في قصة علاء الجندي المرافقة له في آخر معاركه، رغم موتها، راكضةً لاهثة ليناديها في عمق حيرته (القلب لا ينكسر، ولكن يصيبه ما يشبه الكسر)، لتكون عند وقوعه شهيداً أول الواصلين، وأول المشيعين، وأول المزغردين.. حملت اللقطة الدرامية للمشهد طاقة شعورية هائلة من الحزن والأسى، وأصوات غاية في العمق العذابي على مسمع الشهيد ومرآه.