في الغواية الروائية للشعراء.. بعضهم فعلها لمرة واحدة وآخرون استطابوا الإبداع فيها!!

تحقيق – علي الرّاعي:

يُمكن أن نُميز، في الغواية الروائية للشعراء؛ ثلاثة نماذج، ركبوا قوارب المُغامرة، ووضعوا القصيدة جانباً، أو تركوا القول الشعري، ليذهبوا باتجاه السرد الروائي ويبحروا بمجاديف مركب الرواية، وقد تعددت الدوافع في هذه الغواية الروائية للشعراء، لكن وقبل أن نذكر نماذج الشعراء الثلاثة، دعونا نُذكّر أيضاً بالسؤال: لماذا يكتب الشعراء الرواية؟؟ ونُجيب: إن مثل هكذا تساؤل، لا يوجه إلى كاتب القصة على سبيل المثال، ذلك لأنه من الطبيعي إلى حدٍّ بعيد، وحسب “العرف الكتابي” أن يكون القاص مشروعاً روائياً، وهنا نُذكر أيضاً؛ إن ثمة القليل من القاصين، أو من كتب القصة؛ قد أخلص لها طيلة فترة إبداعه، فغالباً ما كانت القصة بروفات كتابة أولى لمشاريع روائية تالية، أو كانت القصة بوابة عبور صوب الفضاء الروائي.

بحارة في مياه الرواية

وقبل أن نُعدد نماذج الشعراء الثلاثة الذين خوضوا في السرد الروائي، لنأتي إلى الذاكرة بأسماء بعينها من المشهد الروائي السوري، ولنتخيل كاتباً مثل خليل صويلح، لو بقي يكتب القصيدة على سبيل المثال، ذلك أن صويلح – وهذه وجهة نظر شخصية- لو بقي يكتب القصيدة لما كان حصل على أي تميز إبداعي، فما كتبه في الشعر بقي ضمن المألوف والسائد الشعري، لكنه حجز لنفسه المكان اللائق في السرد الروائي السوري، وذلك بكتابة الرواية التي تمشي على حواف وتخوم التحقيق الصحفي بكلِّ رشاقته واكتماله وبما يُشبه الوثيقة..

قد يشعر الشاعر في لحظةٍ ما؛ بأن القصيدة تضيق عن تقديم مجموعة تمثلاته الواقع

في المقابل نشعر بالحزن لـ”نزوح” عمر قدور عن كتابة القصيدة مُهاجراً صوب الرواية، حيث لم يُحقق المُشتهى في الكتابة الروائية بعد إصداره أكثر من رواية، وكان قد شغل ديوان الشعر السوري بما أنجزه وأصدره من مجموعات شعرية لافتة.. قدور الذي صرّح أكثر من مرة: إنّ تسويق الرواية أسهل بكثير من تسويق الشعر، وقد أدى هذا إلى أن ينشر أكثر من ثلاث روايات، في الوقت الذي لم يصدر فيه مجموعة شعرية جديدة، رغم الكثير من المخطوطات الشعرية لديه.. ومن مثالي صويلح وقدور؛ يُمكن أن نذكر غير اسم في هذا المجال.

أمّا النماذج من الشعراء التي أغواها السرد الروائي؛ فالنموذج الأول؛ ذلك الشاعر الذي كان نتاجه الشعري متواضعاً؛ ومن ثمّ كان أن جرب الكتابة الروائية، ولاقى نجاحاً معقولاً، وثمة الكثير ممن تخلى عن كتابة القصيدة، بعد أن أثبت مكانته في الكتابة الروائية، فيما النوذج الثاني؛ فكان ذلك الشاعر الذي خُدع بالمقولة الحديثة التي عارضت مقولة قديمة “الرواية ديوان العرب” كرد على خفوت صوت القصيدة، وعلو صوت الرواية، فكان أن نُسيَّ كشاعر ولم يُحقق ما يُعتدُّ به في الرواية، ومثل هذا النموذج للأسف أكثر من ضحية شعرية.

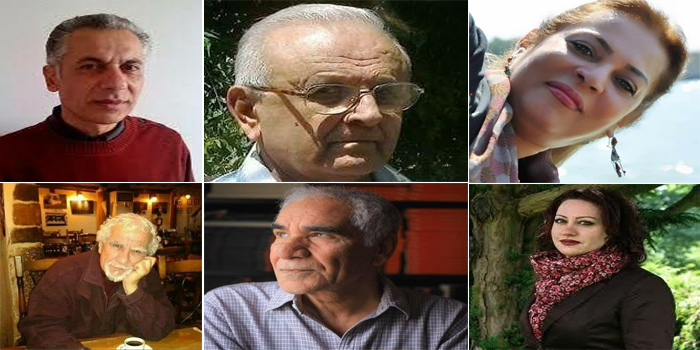

النموذج الثالث: هو من ذلك النوع الذي يهوى التجريب والمغامرة، فكان أن جربها لمرة واحدة، أو مرتين بعد عتيًّ من كتابة القصيدة، بعضهم نجح في مغامرته الروائية، وبعضهم الآخر؛ جاءت تلك المُغامرة مُخيبة، وهنا نُشير لرواية الشاعر السوري الراحل عادل محمود في روايته “إلى الأبد ويوم” التي نالت الكثير من الجوائز والحفاوة النقدية، ورغم إن محمود وعد أن لا يُكرر التجربة، غير إنّه رجع عن وعده – ربما بتأثير صدى نجاح التجربة الأولى- وللأسف لم تنجح المغامرة الروائية الثانية نجاح الأولى، فيما لم تُحقق شاعرات مثل: انتصار سليمان وعائشة الأرناؤوط والكثير ممن هجرن الشعر في روايتهما (البرق وقمصان النوم، وأدعوك إلى غيري) بما يُعادل ما حققتاه في القول الشعري.

ثلاثة نماذج، ركبوا قوارب المُغامرة، ووضعوا القصيدة جانباً

وهذا ما فعله بندر عبد الحميد الذي كتب روايته الوحيدة مُبكراً ولم يُكررها، وهنا لا بأس أن نُضيف نموذجاً رابعاً، وهم الأدباء الذين كتبوا القصيدة والرواية منذ تسويد الصفحات الأولى حيث يتناوب لديهم النجاح والإخفاق في كلا الجنسين الإبداعيين.

قميص القصيدة الضيّق

ومن الأدباء الذين سجلوا حضورهم في الشعر والرواية معاً نُذكر بالأديبين: خليل الرز، وأحمد يوسف داود.. داود الذي يُبرر ذهاب الشاعر إلى السرد الروائي بالقول: إنّ الشاعر في لحظةٍ ما؛ قد يشعر بأن القصيدة تضيق عن تقديم مجموعة تمثلاته الواقع والرؤى الناجمة عن مشكلاته؛ من هنا فهو يحتاج لبنيان فنيّ درامي أوسع من طاقة القصيدة حتى لو كانت من النوع الملحمي.

كما إنّ؛ ثمة الكثير من الشعراء، يرى أن “دائرة الشعر” قد أغلقت بالنسبة إليه، وأنه بعد مجموعة أو ثلاث، يجد أنه لم يعد بمقدوره أن يضيف شيئاً، سواء لما كتبه هو نفسه، أو لما كتبه غيره، ولما هو متوفر في الساحة الشعرية، ومن ثم يقرر التجريب بجنسٍ إبداعي آخر، وغالباً يكون متأثراً بالإبداع الروائي المتشح بسحر الجوائز الثقافية لاسيما الخليجية منها.

استثمار لغة القصيدة

وهنا نُلفت النظر؛ إلى أن الكثير من الشعراء الذين كتبوا الرواية، استفادوا أيما استفادة من الطاقة الشعرية العالية في القصيدة، الأمر الذي ميز روايتهم عما كتبه الروائيون أنفسهم، أي من اعتاد على كتابة الرواية منذ البداية، وهو ما أثار الضغينة لدى الطرف الثاني الذي قدم رواياته بلغة يابسة وناشفة، وهنا أيضاً نُذكر بحملات كل من الأديبين: خيري الذهبي وفواز حداد ضد الروائيين – الشعراء بالتحديد، ونعتهم بشتى أوصاف “الكراهية الثقافية” التي سادت خلال العقد الأول من القرن الحالي.

لماذا يكتب الشعراء الرواية؟!

تذكر الشاعرة انتصار سليمان: أكتب الرواية كدفقة شعرية في المرة الأولى، ولكنني أضيف لها الأساليب الفنية لكتابتها، أو لتكملة رسم شخصياتها وتعديل بعض الحوارات فيها. فيما يؤكد عمر قدور: نعم إنّ تجربتي في الكتابة الشعرية أسعفتني – لاسيما على صعيد اللغة- في كتابة الرواية.

وأخيراً، نختم بما ذكرته الروائية روزا ياسين حسن من أنّ الرواية؛ فنٌ مفتوح، فهي تتمتع بمقدرة براغماتية مُبالغ بها أحياناً في التعامل مع المستجدات الطارئة على الحياة الإنسانية، وربما هذا ما يجعلها عصيّة على الموت، فقد استطاعت الرواية خلال فترة قصيرة أن تتحول بكليتها، وتوظف بمهارة المرجعيات الحية وغير الحية في سردها، كما استخدمت التكنولوجيا والميتافيزيقيات على حدٍّ سواء، وطوعت طيفاً واسعاً من الفنون والعلوم لخدمتها من الأغاني والوثائق والكشوفات الجغرافية إلى الرحلات والكتب العلمية، وحتى كتب الدين والتاريخ والسير السياسية والفلسفة وعلم النفس وغير ذلك.

ونحن نُضيف: وهل عجزت القصيدة عن تمثّل كلّ ما تقدّم؟!! ألم تقل حتى القصة القصيرة جداً أو “الأقصودة”، ذلك الإبداع الذي يمشي على التخوم بين القصيدة والقصة؛ أو حتى الومضة الشعرية كلّ ذلك في بضع كلمات لا تتجاوز الخمسين كلمة؟!!.