وليد عبد الرحيم بين سرطانين.. وجوديٌ اغتال أرضه وجسديٌ اعتاش على رئتيه

تشرين- راوية زاهر:

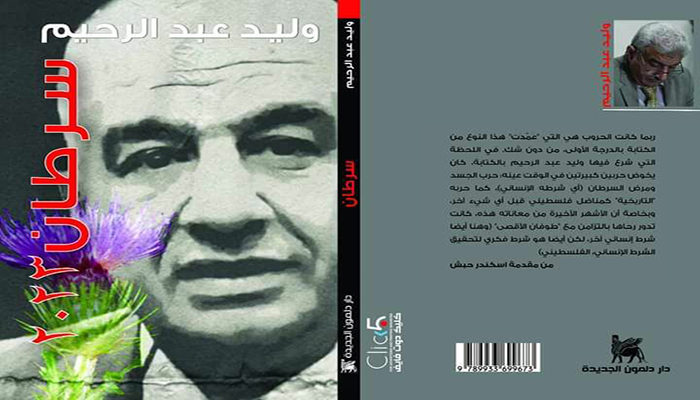

(سرطان ٢٠٢٣م).. كتاب بصفحات غير مكتملة للكاتب والروائي والسينمائي الفلسطيني وليد عبد الرحيم والتي حال بين بدايتها وختامها “سرطانٌ” اقتات على رئتيه وحمل به إلى ديار الحق..

والكتاب الصادر عن دار دلمون الجديدة بدمشق، وقد أفرد الكاتب والمترجم اسكندر حبش سطوراً كتوطئة لهذا العمل الروائي الذي لم يكتمل، وأتمت سرد الحكاية ابنته روزا بقلم هدباء العلي.

الرواية أشبه ما تكون بالسيرة الذاتية على لسان الكاتب تارةً، وشهادات اجتزئت ممن حوله تارةً أخرى، وقد تميزت الرواية باستخدام تقنية الاسترجاع الفني، فبدأت بالسبب الأوّلي الذي أدى إلى إصابة الكاتب بسرطان الرئه، والذي يعود إلى ما يقارب عشر سنوات خلت، دون أن يكون على دراية به حتى بداية العام ٢٠٢٣م.. ليعيد الكاتب سرد الأحداث مستعملاً ضمير المتكلم بالطريقة التمثيلية غير المباشرة تاركاً الشخصية تكشف أبعادها العامة أمام القارئ بصورةٍ تدريجية عبر أحاديثها وتصرفاتها وانفعالاتها.

فالأحداث تبلورت في بيئةٍ واضحة ومحددة وزمان محدّد، وقد وضعنا الكاتب أمام زمنين، الأول: زمن المادة الحكائية الخام العائدة إلى التاريخ قبل الشكل الخطابي (المتن الحكائي).. والزمن الثاني: هو زمن الخطاب (المبنى الحكائي) وهو لحظة الشروع بكتابة هذه اليوميات وتقاطعها عبر تقنية الاسترجاع الفني وهذا ما يطلق عليه بالسّرد الاستذكاري.

بدأت رواية الكاتب مع سردة للحادثة التي تعرض لها أثناء توجهه من مخيم اليرموك بدمشق باتجاه باب شرقي – الغوطة – المليحة لدفع فواتير الهاتف الجوال، فنالت منه قذيفة هاون على بعد ثلاثة أمتار وقد تحوّل على أثرها إلى رجل فحمي يلفه السواد كما عصفور خرج لتوّه من فوهات إحدى المداخن، وعلى أثر تلك الأجسام الغريبة التي انفجرت وتركت ما تركت من مآسٍ حاقت برئتيه وأدت فيما بعد إلى سرطان لعين قاده إلى حتفه.

وخلال سرد الكاتب ليومياته، رافقته أحداثٌ من نوع آخر كالزلزال الذي مُنيت به سورية وتركيا، وذاك الذي أصاب المغرب، وفيضانات درنة الليبية، وختامها والذي مازال قائماً حتى اللحظة، جرح بلاده النازف؛ (طوفان الأقصى).

فالكتيّب مرت فوق صفحاته القليلة أحداثٌ جسام؛ فكانت أشبه بوثيقة تاريخية ونظرة سياسية وعلمية حول الأحداث الطبيعية وغير الطبيعية التي وقعت على هذه الأمة.

قدّم الكتاب المترجم والشاعر إسكندر حبش تحت عنوان (الكتابة.. والشّهادة… والرّحيل).. وقد برز في هذه الاستهلالة على لسان الكاتب وليد عبد الرحيم حيث كانت فكرته تتلخص في قوله:”إنّ جلّ ما سوف يرد هنا، هو تاريخٌ يوميٌ في بعضه خيالي لواقع حقيقيّ، ربما يستحسن أن يسمّى متابعة، وهو قد ينتج سؤالاً مفاده: لماذا؟.. ويضيف كاتباً: في الواقع فإنني لا أقصد الدخول في مسائل طبية، فهذه ليست مهنتي أبداً، إنما أنوي ذلك بهدف السّرد واستلهام الشّكل الرّوائي للواقع لاغيره”.

فمن غير المضمون أن يعترف النهج النّقدي بالرواية الخارجة عن شكلها التقليدي، فانتماؤنا للمختلف مربكٌ لكاتبها وقارئها وللنّقد ولبعض الفئات الأخرى.”.. حاول وليد عبد الرّحيم أن يغيّر أسلوبه عن رواياته السابقة ك(زريف الطول) كذاكرة مثقلة بالأحداث والشخصية الأسطورية التي تمّ تأليف الأغاني لها وصار لازمة لنمط من الغناء الثوري (الدلعونا والميجنا وجفرا والثورة).

ورواية (لست حيواناً).. التي يثقلها الوجدان كلغة صارخة معاندة تقيم في فضاء الاعتراض والخروج عن الإكراهات الناقعة والحذف والإلغاء مستعينةً بالشعر والسينما قنطرتان للجماليات على حدّ تعبير الكاتب مراد السوداني.

أمّا هنا فكما أسلفنا الطريقة تغيرت والأسلوب حمل نفساً مختلفاً لتنتهي سردة الكاتب لتلك اليوميات ولم يسعفه الوقت لإتمام الفصول كما يرغب عند جدلية الزلزال والكارثة والاحتباس الحراري، ما بين قدرية محتومة لغصب الطبيعة وافتعال أيادي الشر بتغير مسيرة الطبيعة ذاتها ومشروع “هارب” اللعين.

هنا أغمضت عينا عبد الرحيم وخانته أصابعه في إتمام مابدأ به؛ لتكمل ابنته (روزا) سرد الجزء الأخير من الكتاب تحت عنوان (دون التفاتة) كشهادة لأقرب الناس ترويها هدباء العلي.

قصة السرطان من أولها إلى تاليها على لسان من عايش فصولها، وسيرة والدٍ اتخذ من بلاده أيقونة للحبّ والإيمان، وسخّر له قلمه وأيامه.. فحكى عن تفاصيل المخيم وآلام أم الشهداء وسخونة الدّم والبروق ومواسم الغلال والفداء، ووثّق تاريخ زريف الطول وجفرا والآلام..ثمّ ليتنقل من غيبوبة إلى أخرى،

ومن سرطان روحي أصاب بلاده إلى سرطان جسدي أصاب رئتيه.. فكان لكليهما وقع انقطاع الأنفاس بشهيقه وزفيره على روحٍ عشقت الأرض والثورة، وكان فقدُ والدته وأرضه وصحته.. لتختم روزا ابنة الراحل بالقول المؤثر: “مات أبي، انتهت الرّواية، ومازال الطّوفان مستمراً”..