رواية “صلاح الدين” لـ”آندرو أوزموند”.. عباءة أدبية لرؤية صهيونية

تشرين- بديع صنيج:

إنّ إجراء محاكمة نقدية لرواية “صلاح الدين” التي كتبها البريطاني “آندرو أوزموند” باعتبارها من أهم الأعمال الأدبية الأوروبية التي عالجت موضوع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، يضعنا أمام مستويين من التحليل، الأول متعلِّق بالبنية السردية، ومزايا معماريتها المُتَّكئة على مخيال روائي يجمع بين الواقعي والإلمام العميق بالجغرافيا والتاريخ، وبين الخيالي وجاذبيته المتعلقة بترتيب الأحداث وضبط إيقاعها، وببناء الشخصيات وحوارها، وجماليات الملحمية التي حققها الروائي في سبيل إيصال رسائله. ليبقى المستوى الثاني من التحليل هو الأهم، إذ يرتبط بالخطاب الظاهري والضمني، والسلاسة في تجديلهما، بحيث استطاع “أوزموند” ببراعة حياكة مناخاته الروائية بحيث يبدو أنه يتلو حقائق ويوثِّق بيانات ويؤرشف حوادث، ومن خلال ذلك يُعيد هيكلة التاريخ بطريقة تنتصر لرؤاه ونواياه التي تبدو في ظاهرها حسنة جداً، لكن التوغل فيها، ومحاولة استخلاص مرجعياتها والدوافع وارءها، يُعيدها إلى نصابها، ويحدد مكامن زوغانها وتلاعبها.

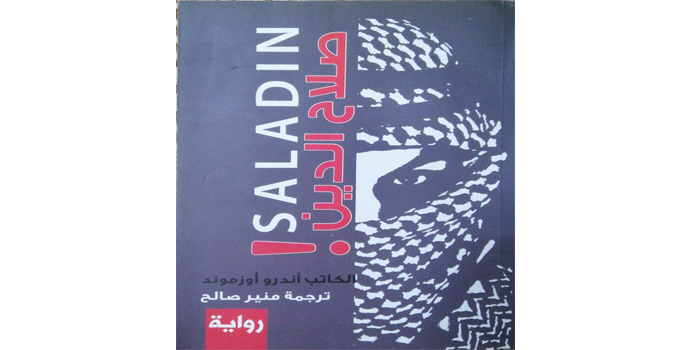

هذه الرواية الصادرة عن دار دلمون الجديدة بترجمة منير صالح، والتي تدور أحداثها بين 5 أيلول 1972 و9 كانون الأول من العام نفسه، تمسك بالقارئ من البداية إلى النهاية، إذ إنها تمتلك في طيَّاتها القدرة على الجذب والإقناع بمتابعة الحدث، وذلك من خلال الاعتماد على تقنية تسجيلية حيوية، تتكئ على معرفة عميقة بالتاريخ والجغرافيا والاصطفافات السياسية المختلفة حول الأحداث التي تتناولها، إضافة إلى مَلَكات الراوي في رسم شخصيات من لحم ودم، عبر الإحاطة بتكوينها النفسي والجسدي وهواجسها الفكرية وتطلعاتها تجاه القضية المطروحة .

القصة ببساطة تبدأ عندما اقتحم فريق مؤلف من ثمانية أشخاص عرب ينتمون إلى منظمة “أيلول الأسود” الألعاب الأولمبية في ميونيخ، ونالوا من أحد عشر لاعباً إسرائيلياً، ليُسمِّي أوزموند تلك العملية بأنها “استعراض للحقد”، ويصف المنظمة وراءها بأنها “أحدث وأشرس المنظمات الإرهابية التي شُكِّلت بالأساس لتقتص من العرب المرتدين وحوَّلت اهتمامها نحو أهداف يهودية”، وتأسيساً على تلك الحادثة يظهر بطل الرواية “أنيس قبعين”، واسمه الحركي “صلاح الدين”، وهو فلسطيني غادر أريحا بعد احتلالها عام 1967 مُتَّجهاً إلى شيكاغو وهناك جمع كومة من المال من استيراد الكابلات الفولاذية من ألمانيا، وعاد إلى بيروت بعد ذلك بخمس سنوات، مصاباً بالسرطان، عازماً على إعادة رسم خريطة فلسطين، وترك مكان لدولة صهيونية، يعتبر أنها “كانت مدعاة للأسف لكنها أصبحت الآن واقعاً من المتعذر إلغاؤه”.

ورغم أنه رأى في عملية ميونيخ “مذبحة”، وإعلانه المتكرر بأنه يفضل التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع ضرورة حث المعتدلين في “إسرائيل” والبلدان العربية للاتفاق على “حل مشرِّف”، إلّا أن خطته لتنفيذ ذلك تقتضي لفت انتباه العالم بوساطة عمل أكثر عنفاً، أو حسبما قال: “عملٌ يضاهي في تأثيره لدى عامة الناس، التكتيكات المتعطشة للدم لأيلول الأسود، فما نحتاجه هو إظهار بعض العضلات من خلال قوى التسوية”، ويتلخَّص هذا العمل بتفجير مقر “الألكتراز” الإسرائيلي الذي يُعلَن عنه كمركز للبريد والاتصالات الهاتفية، لكن الطوابق الخمسة الأخيرة محجوزة للشين بيث (جهاز الأمن الإسرائيلي)، ويرى بطل الرواية أنه “ينبغي أن يقاس هذا العمل باهتمام بالغ من أجل تأثيره السياسي، يجب أن يكون فعّالاً ليمنحني جماهيرية في أي من مخيمات اللاجئين، لكن ليس متطرفاً بحيث يجعل اليهود يرفضون التعامل معنا”.

ولتحقيق ذلك يقوم صلاح الدين باستئجار “ستيفن روسكو” الضابط البريطاني السابق في الخدمة الجوية الخاصة، للاستفادة من مهاراته العسكرية الفائقة، وتمّ ذلك عبر صديقه العقيد البريطاني المتقاعد “جيمس مارسدن” الذي خدم في الجيش الإنكليزي أواخر أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، ويدير المعهد العربي الأطلنطي الهادف لتحسين صورة العرب في الغرب، ما جعله ناطقاً بلسان قضية العرب في لندن، لذلك أخبر مارسدن صديقه روسكو، الذي يشعر بتعاطف غريزي نحو الفلسطينيين، أن هناك حركة تعرض الاعتراف بإسرائيل كما عُرِّفت عام 1948 مقابل إعادة الضفة الغربية وغزة، أي الأراضي الإضافية التي خسرها العرب في حرب عام 1967، ولم يستغرق أمر إقناع روسكو كثيراً خاصةً في ظل آرائه التي تقول إن العرب لم ينجحوا في الأزمنة الحديثة في إنجاب قائد يكون “نداً للسلطان الكردي العظيم صلاح الدين”، لكنه وجد ضالته في مستأجره، حتى إنه بات يعد نفسه منتمياً إلى فلسطين، وكان في وضعه ذاك سعيداً جداً لكونه “مقاتلاً يضع خبراته تحت تصرف قضية لم يجد فيها أي خطأ”.

وترتكز الخطة على تجميع التجهيزات في العقبة، ثم عبور الخليج، وتخبئة المعدات في قلب الكيان، حتى الوصول إلى القدس ثم تفجير الألكتراز، طبعاً لم يكن روسكو هو المجند الوحيد لأداء هذه المهمة، بل تم تشكيل فريق يسانده مؤلف من بسام عودة المحاضر في الدراسات الشرقية بجامعة أوكسفورد بعدما تم تزوير موته بتلغيم سيارته ليعود بشخصية “أرنولد كوهين” لأنه يتقن العبرية ومن السهل إدخاله إلى فلسطين بجواز سفر مزور، ووليد “المستعد لأن يسير حتى تدمى قدميه، وكأنه يقدم كفارة عن السنين الضائعة في فتح” بحسب تعبير الراوي، و”إيتان هورويتز” الإسرائيلي الذي يشغل مركزاً تعليمياً في الجامعة العبرية بالقدس، ويرى أنه “الاستيطان في فلسطين قد أصبح مغامرة إمبريالية خارج الزمن”، ويؤمن حتى نقي عظامه أنها لا يمكن أن تستمر، إضافة إلى غجري، و”جيسكار” وهو موظف نموذجي في الأونروا يعتقد أنّ المشكلة سوف تُحل عندما تنصاع إسرائيل للأمم المتحدة، لكنه في الوقت ذاته يشعر بالقرف من هذا العمل الخيري، إذ يعتقد أنّ الأونروا تُلطِّف طريق العنف، وأن أيلول الأسود يفعل الشيء عينه، وبجانبهم كانت “كلوديا ليز” إنكليزية تعمل لحساب البعثة الإنجيلية في القدس، ورغم إيمانها بأنه لا ينبغي مواجهة العنف بالعنف، وأنه ينبغي على صلاح الدين الالتزام بالأساليب السلمية مثل غاندي لأنه لن يكون أفضل من ياسر عرفات بمجرد أن يتم تفجير الألكتراز، لكنها تورَّطت بمعرفتها لتفاصيل العملية وبمحبتها لروسكو الذي دخل إلى لبنان بصفته صحفياً بريطانياً.

ولتحقيق توازن قوى وضع أوزموند في مقابل ذاك الفريق “ميكائيل ياكوف” الرائد الصاعد في الجيش الإسرائيلي الذي كُلِّف بإفشال مخطط صلاح الدين، و”صاموئيل جيسنر” الذي يعتقد بأنه يجب أن يكون شغل “إسرائيل” الشاغل هو إعادة إخضاع مملكة سليمان، ودمشق بالنسبة إليه مدينة يهودية، وأيضاً هناك بعض العناصر العربية من مثل “أحمد الزيتي” الوطني المتطرف المنتمي لفتح وساعد في إيصال الأسلحة في عملية ميونيخ، و”عدنان خضوري” من الجبهة الشعبية الذي ساهم في عملية اللد، ويقف في صفهم أيضاً بعض الصحفيين العملاء، وريفو الذي يعمل لحساب شركة نفطية وغيرهم.

يعمل أوزموند على إثارة الفضول باستمرار في تفاصيل المهمة، والتجهيز لها، ومواجهة المناهضين لها، وتجاوز محاولات الاغتيال، ورغم أن الخطة كانت محكمة وتم الاقتراب من تحقيق الهدف المنشود، إلّا أنها تفشل، ويتم إلقاء القبض على كلوديا وبسام من قبل ياكوف ووضعهما في الطابق الأخير من الألكتراز، كما عثر على صلاح الدين مقتولاً في مخبئه، واتُّهم زيتي وخضوري باغتياله، لذلك يضطر روسكو للانضمام إلى صف ياكوف الإسرائيلي للمحافظة على حياة حبيبته، بعدما تم تكليفه بتصفية خضوري وزيتي هذا الأخير الذي صرّح بأن صلاح الدين هو القائد الخطأ ونصح أصدقاءه بالالتزام بمعايير فتح.

المخرج السينمائي والروائي الفلسطيني “وليد عبد الرحيم” كتب تقديماً للرواية جاء فيه: “جدارة هذه الرواية لا تكمن في كونها عملاً فنياً ممتع الإطلالة من نافذة نسيج سردي أدبي أو تصويري متقن، بقدر ما هي إحالة للعقل القارئ للذهاب باتجاه فهم وإدراك آلية التفكير الغربي بمضامينه المخبوءة خلف الحروف تجاه فحوى ومفاصل نقاط التاريخ والنظرة المحنطة نحو الواقع الشرقي”.

بمعنى آخر؛ “تفيد في إدراك كيفية توجه صياغة الغرب لمفاهيم وخرائط واقع ومستقبل الشرق، بناءً على منظومة متوارثة دينية تاريخية صراعية في جوهر وجودها. وبالتالي لا يتم ذلك من خلال المصداقية في نقل الصورة ذاتها، بل من ناحية صياغة لوحة مفتعلة بناءً على ما هو مطبوع مسبقاً، وعبر فكرة هادفة تحاول– أو ربما تكاد- أن تكون مطابقة لواقع فعلي ولأحداث جرت في بقعة الشرق المغري للوصف بالنسبة للعقل الغربي”.

وأوضح “عبد الرحيم” أنّ الرواية تسعى في شكلها الخارجي ومسارها الروائي الحكائي وأقوال شخصياتها نحو تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلاً: “لكن النص المحبوك في الرواية كلها لا يذكر مكاناً في فلسطين إلّا وصفه عنوةً وحشراً بـ”الإسرائيلي”، ما يؤكد وقوف العقل والثقافة الصهيونية خلف هذا العمل الذكي ذي اللغة والشكل الأدبيين، بمعنى؛ إن الهدف هو الترويج للسلام، لكن مع محو فلسطين وتاريخها، إنها النظرة الصهيونية ذاتها وقد ارتدت عباءة أدبية فريدة مشغولاً عليها بعناية فائقة”.

وأضاف عن شخصية “صلاح الدين”: هو رجل أعمال فلسطيني ثري، وطني ومقدسي مصاب بالسرطان وأيامه معدودات، ولديه أصدقاء “يهود شجعان”، وهو يشعر أنه لو أتيح للناس في المخيمات الفرصة للتعبير عن رأيهم بحرية ومن غير تردد أو خوف فلربما يقبلون بتسوية مقابل مطالب أقل، وفي ذلك إشارة إلى أن الثورة الفلسطينية فرضت برنامجها التحرري على الشعب بقوة ترهيب أو عبر هراوة دكتاتورية سلطوية.

وعن تبريره لاختيار هذا الاسم قال الروائي الفلسطيني: “صلاح الدين” صانع الهزيمة الأكبر لأوروبا الصليبية، لذلك يرغب الأوروبيون بهزيمته بعد مئات السنين من وفاته انتقاماً من صفحة مهمة من كتاب تاريخ هزيمتهم. وأفضل شروط تطهير الهزيمة هو حشر اسمه في هذه الرواية ليبدو مستسلماً لـ”إسرائيل” وطامحاً ببقعة منقوصة لا تمثل إلّا جزءاً من فلسطين الحقيقية، وذلك أفضل تعويض سيكولوجي عن حسرة هزيمة الأوروبيين الصليبيين في فلسطين بقيادة هذا العربي المسلم بحيث يبدو تابعاً للعدو عميلاً مأجوراً، أو مستسلماً ومريض سرطان ينتظر الموت في أحسن الأحوال.

ويرى “عبد الرحيم” أن فلسفة أوزموند توضح بأنه يهودي الثقافة يساري الهوى، لا يريد إنهاء المشكلة إلّا بتقسيم فلسطين بحسب مصلحة ورؤية “إسرائيل”، كما حدث في أوسلو فيما بعد وهو مازال قائماً حتى الآن. وترى الرواية بأن فتح والجبهة الشعبية، ياسر عرفات وجورج حبش هما المعطلان الأساسيان للسلام، ودليله عملية ميونخ التي قامت بها فتح، وعملية مطار اللد التي قامت بها الجبهة الشعبية.

وفي سياق آخر أضاف: لا تكف الرواية عن ذكر “الأونروا” باعتبارها أحد روافد مساعدة الفلسطينيين على تمرير عملياتهم، وكما هو معروف فإن إحدى أولويات ساسة الكيان الصهيوني هو إنهاء ولاية وكالة الأونروا لسحق عنوان حق العودة لللاجئين. في النهاية هذه الرواية تسعى للبكاء على الحل السياسي المفقود، لكن على الطريقة الصهيونية.