الأدب والكوارث.. الكتّاب في واد والناس في واد

تشرين-سامر الشغري:

يكاد أدبنا العربي أن يكون منقطعاً عن الكوارث، فلم يفرد لها إلّا القليل من صفحاته، وبينما نجد أن أدب الكوارث جنس أدبي موجود في الغرب له كتّابه وجمهوره، فإن هذا المصطلح بالأساس غير موجود لدينا، بل هناك من يستهجنه بدعوى أن الأدب يجب ألّا يتناول هذا الصنف من الأحداث.

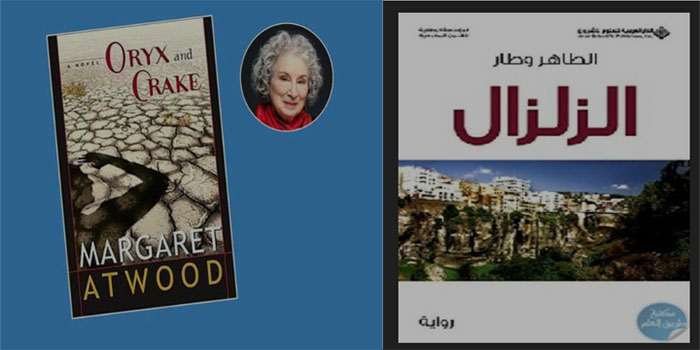

لقد ظهر أدب الكوارث في الغرب منذ القرن التاسع عشر، فصدرت روايات كانت محورها كارثة طبيعية تصيب البشر في مكان ما وتصوير ذلك بصورة مبالغ فيها، وبأن هذه الكارثة ستكون مقدمة لنهاية الكون، وأصبح أدب الكوارث مرتبطاً أكثر بالخيال العلمي، فظهرت بصورة مبكرة روايتان عن وباء أصاب البشر وهما (آخر البشر) للفرنسي جان باتيست كوزان وصدرت عام ١٨٠٥، و(الرجل الأخير) للإنكليزية ماري شيلي (مخترعة شخصية فرانكشتاين) عام ١٨٢٦، ولا ننسى في هذا الصدد رواية ألبير كامو الشهيرة (الطاعون) الصادرة سنة ١٩٤٧، وحكى فيها عن جرذان تتسبب بانتشار وباء فتّاك في مدينة وهران الجزائرية، وفي العصر الحديث نذكر رواية (عام الطوفان) ٢٠٠٩ للكندية مارجريت أتوود التي تعدّ من رائدات الأدب الديستوبي الحديث (أدب الكوارث).

أما نحن فلدينا القليل من شعرائنا وأدبائنا ممن كتبوا عن كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق، إلى درجة أن القارئ للأدب يستطيع تذكرها بسرعة، فمن لم يقرأ قصيدة ابن الرومي في رثائه البصرة بعد أن أتاها الحريق سنة ٨٧١ م، وقصيدة حافظ إبراهيم في الزلزال الذي أصاب مدينة مسينا الإيطالية سنة ١٩٠٨، وقصيدة أحمد شوقي في الزلزال الذي أصاب اليابان سنة ١٩٢٦، والتي سمعنا عنها للمرة الأولى بعد أن ذكرها الأديب الراحل محمد الماغوط في مسرحيته غربة عبر بيت (قف بطوكيو وانظر إلى يوكوهاما)، وقصيدة لشاعر جزائري اسمه محمد العيد آل خليفة رثى فيها مدينة هيروشيما اليابانية بعد أن قصفها الأمريكان بالقنبلة الذرية.

وعند العروج عن تناول الكوارث الطبيعية في الأدب السوري، يحضرني على الفور رواية (ملح الأرض) للأديب الراحل صلاح دهني الصادرة سنة ١٩٧٤، لقد صور دهني هنا بكثير من البراعة والمأساة في آن معاً جائحة الفئران وهي تهاجم حقول وبيوت فلاح قرية “ناحتة” في درعا، فجسد الكارثة الجماعية بدلاً من مثيلتها الفردية التي تصيب إنساناً وحده كما في أعمال حنا مينه.

وعندما نتذكر كيف تناول الأدب العربي الزلازل فإننا لا نجد أمامنا سوى كتاب(يوميات الحلاق)، وهو كتاب تأريخي بالدرجة الأولى، حيث يذكر المؤلف بشيءٍ من التفصيل ذلك الزلزال المدمر الذي أصاب دمشق في تشرين الثاني من سنة 1759، وكيف تبعته بعد أيام عدة هزات جعلت الناس يخرجون إلى جامع المصلى (مكان ميدان دمشق حالياً) بالدعاء وهم باكون يلهجون بالدعاء.

وظل هذا التغافل عن الكوارث سمة موجودة في الأدب العربي حتى الزمن الراهن، بدعوى أن الناس لا يطيب لهم تذكيرهم بأحداث مؤلمة ألمّت بهم، ومن مثال ذلك الزلزال الذي ضرب العاصمة المصرية القاهرة تشرين الأول من سنة ١٩٩٢، لقد استغرب نقاد مصريون أن حدثاً بهذا المستوى عدّ أكبر زلزال يصيب مصر في تاريخها، أن يكون شبه غائب في الأدب بنوعيه الشعري والنثري.

ومن اللافت أن هناك روايتين عربيتين صدرتا في العصر الحديث حملتا اسم (الزلزال) الأولى للأديب الجزائري الطاهر وطار والثانية للمصري أحمد السعيد، ولكن من دون أن تتناول واحدة منهما الزلزال ككارثة طبيعية، بل رمز أو حدث متخيل لم يحصل كما في رواية وطار، أو تناول قضايا اجتماعية خالصة، كما في رواية السعيد.

وعسى أن يكون هذا الزلزال المدمر الذي أصاب سورية وخلّف الكثير من الموت والدمار في مدنها وقراها، دافعاً للمشتغلين بالأدب للالتفات لهذه الكوارث والكتابة عنها، ليس من باب التنويع وكسر الأنماط، بل من باب التوعية ونشر ثقافة افتقدناها عندما حلّت بنا هذه الكارثة المؤلمة.