في ذكرى رحيله التاسعة.. سليمان العيسى و(النُعيرية) كأول الحنين وآخره

علي الرّاعي:

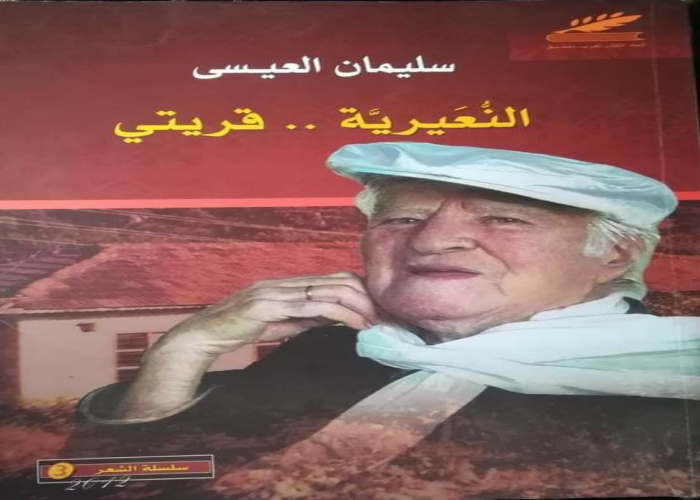

بلغ النتاج الإبداعي للشاعر سليمان العيسى (1921-2013) أكثر من ستة مجلدات للكبار، ونحو خمسة عشر مجلداً للأطفال، مع إنه لم يضع نصب عينيه أن يكون شاعراً -كما صرّح لي يوماً– وإنما آمن بالكلمة منذ كان طفلاً في التاسعة من عمره يلعبُ تحت شجرة التوت في قريته الضائعة وراء الضباب والنسيان في لواء اسكندرون، وبقي يؤمن بها حتى آخر ما دوَّنه شعراً ونثراً في “النعيرية.. قريتي” الصادر عن اتحاد الكتّاب العرب.. يُمكن هنا الحديث عن الانتقال إلى الأمكنة الجديدة التي غالباً ما يُقدم للمنتقل إليه فضاءات مُختلفة، لا تعدو مع الوقت أن تجد لها مطرحاً في أوراق الذاكرة وسجلاتها، وهكذا مع كل اكتشافٍ جديد، وفضاءات مختلفة، تتسع رفوف الذاكرة.. وعندما يصلُ “الحبلُ” في أدراج هذه الذاكرة إلى ذروته، يأتي المخاض بالنتاج الإبداعي، أي تصيرُ الذاكرة مهيأة لولادة ما تكتنزه سرداً إبداعياً، وحتى وإن لم يكن صاحب الذاكرة مبدعاً، فإنه يفجّر ذلك المخزون من خلال طرق مختلفة، وبالتأكيد فإن الكتابة على اختلاف أجناسها وأشكالها، وحتى الفنون البصرية، ستمتحُ من هذه الذاكرة، حتى يكاد يكون الإبداع ذاكرياً بالدرجة الأولى.. وهنا يكون السؤال حارقاً من مثل: ماذا لو تمّ هذا الانتقال قسراً وتهجيراً من ذلك “النبع الثر” الذي هو المنبت الأول، وماذا لو كان المُهجَّر شاعراً، وهو ليس شاعراً عادياً، وإنما هو شاعر استثنائي بحجم مبدع كسيلمان العيسى، هنا سيصير لـ”النعيرية” ضيعة الشاعر، ولـ”بساتين العاصي” الحارة التي ولد فيها، صور ومشاهد أخرى.. هنا حيث لكلِّ حجرٍ قصة، ولكلِّ شجرة توت حكاية، هنا الأشياء مُحملة بالذاكرة التي تفتح أدراج الحكايات سرداً وشعراً، ولعلّ كتاب “النعيرية.. قريتي” هو أحد أصداء هذه القرية الكثيرة التي تعددت كتابات الشاعر عنها، فهي الحديث المشتهى والحلم الذي تسرّب من بين الأصابع كحفنة رمل، لا يملُّ الشاعرُ الحديث عنها كتابة وقصائد وحوارات، ومسرحيات، وما شاء له من أجناس إبداعية، يُسجلها، كمحاولةٍ أخيرة لتخليد ذلك الحلم الأخضر، الذي يزيد اشتعالاً كلما مرّ الوقت، ويزداد لذةً كنبيذٍ مُعتّق في أقبية الذاكرة، كمحاولة للتشبث بمعالمٍ تكادُ أن تندثر، وإظهاره حتى ولو على الورق.. ومن هنا –ربما– تأتي عودة الشاعر للكتابة للأطفال، ليبقى ذلك الحلم القروي متقداً أبداً، ولا يعرف نسياناً في ذاكرة.

تقول ملكة أبيض – زوجة الشاعر- في تقديمها للكتاب: لعل أول ما بدأ به الشاعر بعد عودته للكتابة، هو مسلسلٌ شعري بعنوان “أحكي لكم طفولتي يا صغار” وقصة طويلة عن الطفولة بعنوان “وائل يبحث عن وطنه الكبير”، وخلالهما يتحدث العيسى عن سنواته العشر التي قضاها في قريته النعيرية الواقعة شمال سورية على نهر العاصي. فالطفولة هي القرية –النعيرية- التي تضمُّ خمسة أحياء: حارة الجبل، حارة البطمة، الزيرة الفوقانية، الزيرة التحتانية، وحارة بساتين العاصي مسقط رأس الشاعر، التي تحتضن منزله، وقطع أرض صغيرة تزرعها أسرته وتجني ثمارها، وبضعُ شجرات منها شجرتا التين والتوت اللتان كتب عنهما الكثير، كما أفرد الكتابة لبضع أشجار زيتون ورمان، وحتى البقرة والخروف..!، القرية.. العصافير التي نصب لها الكمائن، الشبابة وليالي الأعراس، وهكذا حين قرر الأصدقاء أن يجمعوا كتاباً يتحدث عنه أوصاهم:

أذكروا أني عشقت الأرض

أحببت الحياة

وترّشفت ثمالات الغروب

وأنا أبحث عن أولى زغاريد الصباح..

هنا سيُفصّل سليمان العيسى بكلِّ مفردة من مفردات المكان بلغةٍ ريفية تشمُّ من خلالها رائحة التراب، ورائحة العشب، وسيزيد في الوصف تفصيلاً ورسماً بالكلمات من دون أن يعنيه الأمر إن جاء شعراً أم نثراً، لكنها في كلتا الحالتين ثمة لوحة شعرية تتناول مشاهد من حياة الطفل الشاعر في قريته، وفي مدينة أنطاكية حين ذهب إليها للالتحاق بالمدرسة الابتدائية.

“النعيرية.. قريتي” كتاب بفصلين، الأول الشعر، وخلال هذا الفصل، يُصوّرُ الشاعرُ مفردات القرية وناسها، حيواناتها وبساتينها قصائد وأناشيد ومسرحيات غنائية تتجاوز خمس عشرة قصيدة لكن من منظور الذاكرة الطفلية، وبالتوجه غالباً للأطفال عسى أن يحملوا معه بعضاً من حمولات الذاكرة، فإلى الصديق الذي قال له: أنت شديد الرجوع إلى ملاعب الطفولة، يخاطبه:

لماذا الطفولة؟

لماذا الجذور؟

لماذا عناقيدُ الدالية؟

لماذا حصى الساقية؟ وحارتنا.. أمّ وحيي التي

لم تكن ذات يومٍ ولا زاهية

لماذا يعود إليها زمان الهرم

يعود ليعصر بعض النغم

إذا شاخ عودٌ وجفت لهاة؟

هكذا وفي يمينه قلبُ طفلٍ يقصُّ الحكايات واصفاً التينة، والساقية، وضفاف النهر والأرجوحة، وخيمة على الشجرة، وملامح أمٍّ وأب، تكادُ تبدو أطلالاً عن منازل يفتش عنها في ركام الطفولة:

أفتشُّ عنها في ركام طفولتي

جداول شعرٍ.. ما لهنّ نضوبُ

تُحاصرني حيناً.. طيوفاً ملحّةً

فتطفو على الأهدابِ ثمَّ تغيبُ، ولم يختلف فصل النثر عن فصل الشعر، الفصل الثاني للكتاب، إذ راحَ الشاعرُ يواصل كتابة طفولته وذكرياته التي لا تزال تنبضُ في أعماقِ وجودهِ، بلغةِ النثر الذي يحملُ أجنحةَ الشّعرِ، لكنهُ يظلُّ أكثرَ حريةً وانطلاقاً برأي الشاعر نفسه.

وفي فصل النثر أيضاً، سيبقى الشاعر أسير دفتر الطفولة، وحواكير النعيرية، يقدم مشاهدها، وصورها من خلال سردٍ أقرب إلى القصص القصيرة، لكنه السرد السيري –السيرة الذاتية- مع ذلك فإنَّ السيرة الذاتية ليست مرآة صاحبها فقط، أو ما يُريدُ منها صاحبها ولها أن تقدمه، لأننا نكاد لا نرى في السيرة إلّا ما يريد “وعي ولا وعي” الراوي إظهاره، وربما في أحيان كثيرة لا نرى فيما نقرأ، أو يُخال لنا أننا نرى في المرآة إلّا أنفسنا، فنحن على الأرجح –كما يقول محمد كامل الخطيب- أنما نقرأ في سير الآخرين سيرنا كما نرغب أن نكون، أو كما نرغب أن نكتبها، واصفين تجاربنا وحيواتنا، تاركين عبء “نرجسية” وصراحة السيرة الذاتية على الآخرين، إنها ببساطة تحويل مرآة الآخر إلى بديل لمرآة الذات، وربما يكون ذلك ضرباً من المكر النفسي والعقلي.. في هذا الفصل من النثر يحكي في قصة “وائل يبحث عن وطنه الكبير” قصة طفولته وتطوافه، في أرض الله الواسعة، لكنها الضيقة، ولاسيما و”النعيرية” ليست من هذه الأرض، يذكر في تقديمها: قصة طفولتي.. أهديها إلى الأطفال في كل مكان.