كان يتمنى أن يرشق الهواة المحترفين بالحجارة فرحان بلبل: مسرح اليوم مشغول في كم ملاكاً يمكن أن يرقص على رأس دبوس

الحرية- علي الراعي:

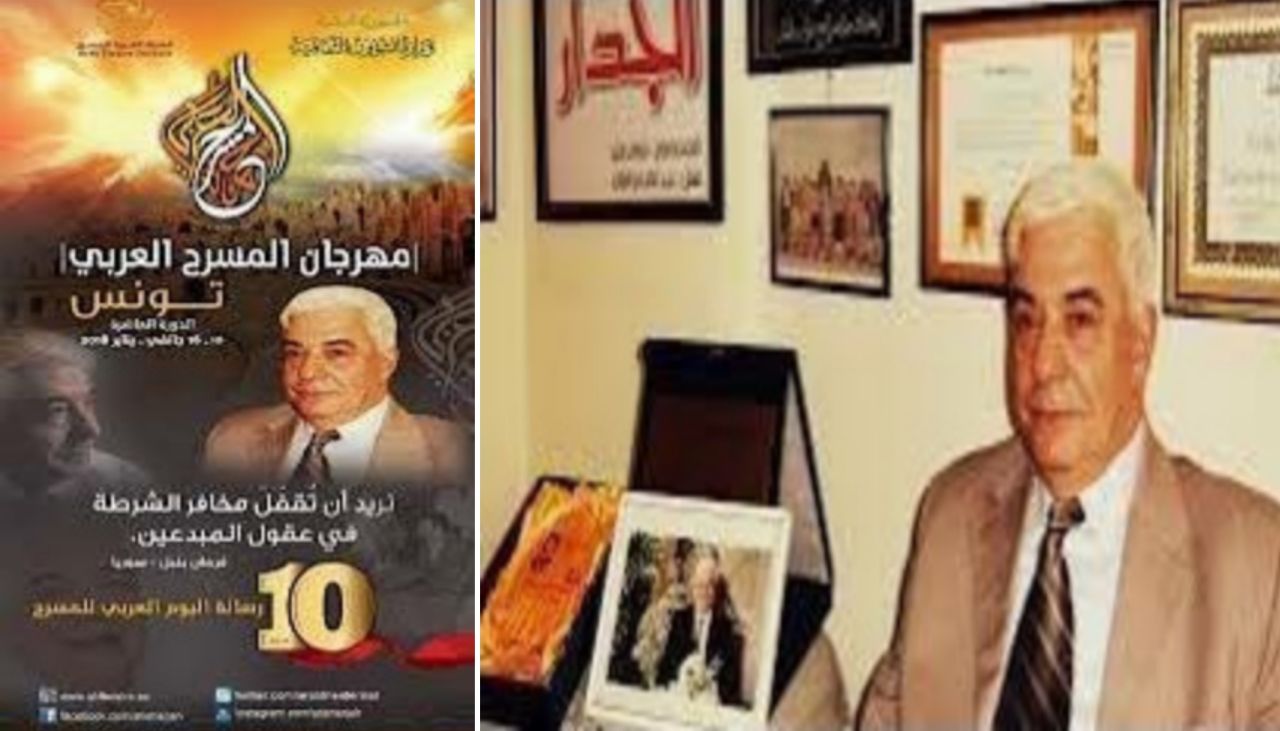

فرحان بلبل (1937- 2025)، الذي غادرنا دنيانا أمس؛ يكفي ذكر هذا الاسم حتى تتوارد على البال عشرات العروض المسرحية إخراجاً وتأليفاً، جُسدت على عشرات الخشبات المسرحية في مختلف المحافظات السورية وحتى العربية، منها هذه المسرحيات تأليفاً وإخراجاً: الحفلة دارت في الحارة -مسرحية من فصلين- الممثلون يتراشقون الحجارة – مسرحية من ثلاثة فصول، العشاق لا يفشلون – مسرحية من ثلاثة فصول، 4 لا تنظر من ثقب الباب- مسرحية من فصلين، وغيرها بما يُقارب الأربعين مسرحية..

عروضنا في السنوات الأخيرة حلبة صراع مع الجمهور

وكذلك عناوين لعشرات الكتب والمقالات في المسرح، منها على سبيل المثال: المسرح العربي المعاصر في مواجهة الحياة، ومراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى اليوم، والمسرح السوري في مئة عام، والمسرح التجريبي الحديث عالمياً وعربياً، والنص المسرحي: الكلمة والفعل، ومن التقليد إلى التجديد في الأدب المسرحي السوري.. وليس آخراً فرقة المسرح العمالي في حمص، الشامة على خد المسرح السوري…

إنه فرحان بلبل الذي تعرفهُ الخشبة والثقافة المسرحيتين، منذ ما يزيد على النصف قرن، في رصيده للأولى عشرات العروض المسرحية، نصوصاً، وإخراجاً، ونصيبُ الثانية مثلها أيضاً، من الكتب، والدراسات التي أغنت المكتبة المسرحية، فرحان بلبل “شغيّل” مسرح من الطراز العاشق، مؤسس فرقة المسرح العمالي في حمص، والمكرّس للمسرح العمالي في سوريّا، الذي كان لبلبل السبق في وضع الأسس الفكرية لهذا المفهوم، والذي نظّر له طويلاً، والحاصد على كلِّ هذا النتاج الثري عشرات التكريمات، كان أولها في مصر ضمن عشرة من أهم المسرحيين في العالم..

المسرح المعاصر معلّق في الفراغ ويفتقد مضمونه

مع فرحان بلبل كان هذا السجال الذي أجريناهُ في وقتٍ سابق ولم ينشر لأكثر من سبب:

تاريخ من المسرح

* استطاب لك العيش في حمص، ومن هناك استطعت أن تقدم مسرحاً، وهذا أمر صعب بعيداً عن العاصمة، كيف تمّ لك الأمر، وأسأل كيف استطعت الاستمرار مسرحياً، في ظل هبوط وصعود الحركة المسرحية السورية ؟!

الأهم من ذلك، أنني مع أصدقائي أسست فرقة المسرح العمالي، وانطلقت من حمص إلى كل المناطق السورية، ثمّ إلى مختلف مهرجانات العالم العربي، هذه الفرقة لا تزال مستمرة منذ أكثر من خمسين سنة، أي منذ تأسيسها عام 1973، وحتى الآن لم تتوقف عن إنتاج المسرحيات، وفي رصيدها اليوم ما يزيد على الأربعين عرضاً مسرحياً، منها عدة عروض للأطفال..

بعد هذه المقدمة، أقول: إنّ إيماني بالحياة، هو أنّ الإنسان الذي لا ينطلق من محليته، لا يستطيع أن يمدَّ جناحيه خارج المكان الذي ينتمي إليه، من هنا جاء بقائي في حمص، ولعلك تعلم، أن فرقتنا كانت تُقدم المسرحية الواحدة، أكثر من ثمانين مرة، في شتى أنحاء سورية، شمالاً، شرقاً، جنوباً، وغرباً.. ما أريد قوله: كانت حمص قاعدة للانطلاق، ومنها إلى وطننا العربي، ولو خُيرت، أن أُعيد الكرة من جديد، لفعلت ما فعلت من قبل..!

* لم تجبني كيف عملت لاستمرار مسرح هذه الفرقة، في ظل خضّات المسرح في سورية؟

هناك عدة أسباب كانت خلف هذه الاستمرارية، يأتي في مقدمتها دعم اتحاد عمال حمص، وهو دعم لم يتوقف إلى الآن، ثمّ كان التزام أعضاء الفرقة بها خلال الأجيال المتتالية، التي انتسبت إليها، وثالث هذه الأسباب، هو وجود نظام داخلي استطعنا من خلاله التغلب على كل المشاكل الداخلية التي تعترض الفرق المسرحية عادةً، وأما العنصر الأبرز والأهم، فهو أنه كان لفرقتنا منذ تأسيسها حتى اليوم أهدافاً فكرية محددة لم تتغير على الإطلاق..!

الثابت والمتغيّر

* وما هي هذه الأهداف التي لم تتغير؟

تمثلت هذه الأهداف، بالدفاع عن الوطن، وعن فقرائه، وعن كرامة الوطن لبناء مستقبلٍ أفضل، وهذا الوضوح في الهدف الثابت، كان يرافقه تغيّرٌ في الأساليب الفنية، حسب مقتضيات التطور الاجتماعي، والذوق الجمالي للناس، فلا شك، أن الأعوام الخمسين الماضية، حملت تغيرات كثيرة في المجتمع، وفي الذوق العام، وفي موقف الناس من المسرح، ومن مختلف القضايا، فكنا نضع يدنا على نبض الجمهور، لنقدم ما يناسبه جمالياً، محتفظين بأهدافنا ذاتها، فالثابت والتغيير، هما الرافعة التي كانت وراء أعمالنا..!

* هل من أمثلة على تحقيق هذه المعادلة؟

على سبيل المثال، كان العرض المسرحي في السابق يستمر ساعتين وأكثر، وكان الجمهور يتقبّل ذلك، اليوم لم يعد الجمهور يتحمّل أكثر من ساعة..

مثال آخر، الاهتمام بالمشهد البصري، صار اليوم أساسياً، في حين لم يكن الجمهور يلتفت إليه كثيراً، مثال ثالث: وهو الأخطر، إنّ المتفرج كان يحب التفاؤل في العرض المسرحي، وكُنا نفتح الضوء أمام هذا التفاؤل، وبعد أن أصبح الجمهور بعيداً عن التفاؤل، فقد صرنا نغضبه، ونتحداه صراحةً بأنه منفصل عن الحياة، وأنه اليوم بلا هدف فكري، ولعلي لا أبالغ إذا قلت إنّ عروضنا في السنوات الأخيرة كانت تتحول في نهاياتها إلى حلبة صراع بيننا وبين الجمهور، فهم يغضبون منا بقدر ما يحبون عروضنا، وكثيراً ما تعرّض الممثلون في العرض المسرحي إلى محاولات التعدي عليهم، لولا شيء من الخجل والاحترام.. فعندما قال الأبُ في مسرحية “الغيمة السوداء” عن أولاده: “ليس لي أولاد، أولادي يعتبرونني صندوق أمانات يضعون فيه أموالهم..”.. لم يبق أبٌ، إلا وغضب من هذه الجملة.!

لا بد من عروض تجذب الجمهور بجمالها وتؤرقهم بمضمونها

* في فرقة المسرح العمالي هذه، يُؤخذ على فرحان بلبل، أحاديته في قيادتها، وأنه لم يؤسس لقيادات بعده، الأمر الذي يضع مستقبل هذه الفرقة في مهبِّ المجهول؟

سؤال صحيح، وهو ما نتوجه به إلى أنفسنا كل يوم، لكن لو رجعت إلى تاريخ التجمعات المسرحية في العالم، لوجدت أنها ارتبطت بشخص ولدت معه، وانتهت معه، لكن تفرّع عنها اتجاهاتٍ جديدة، تعلمت من أستاذها، وتمردّت عليه، وخلقت اتجاهاتٍ جديدة في المسرح، تماماً كما حدث مع (بريخت) وغيره من ذوي التجمعات المسرحية، وأنا منذ سنوات أعمل على تربية جيلٍ جديد يستطيع ألا يتمرد عليّ فقط، بل أن يقول لي كفاك عملاً، واتركنا نعمل بدلاً منك، وباللهجة الحمصية، أقول باستمرار: ” تعلموا وقلعوني..”

داخل وخارج المعطف

* وكأنّ نوار بلبل –ولدك- سمع هذه النصيحة، وخرج من جلبابك؟

شكلّ نوار مع رامز أسود فرقتهما المسرحية الخاصة، وهو منذ كان في المعهد العالي للفنون المسرحية، كنت أقول له: تعلم مني ومن زملائي أبناء جيلي، لكن إياك أن تقلدنا، وأننى على الصعيد الشخصي، أتمنى أن تخرج، وتُشكّل اتجاهات جديدة نتناقض معها، وهذا ما فعله نوار بعد التخرج، فهو يخطّ في المسرح اتجاهاً معاكساً للاتجاه الذي أسير فيه.!

* مثال على هذا الاختلاف؟

على سبيل المثال؛ أنا أؤمن بأن المسرح لا يكون إلا بالفصحى، فيما هو لا يقدم إلا بالعامية، وأنا لا أقدم إلا نصاً مكتمل البناء الدرامي، هو يقدم نصوصاً أشبه بالسيناريو، وأنا ما زلت أعتمد على الإيماءة المُعبّرة في المسرح، المحسوبة بدقة، وباقتصاد، وتركيز، أما هو، فيعتمد على المشهد الحركي الساحر، ومن هنا أستطيع أن أقول: إنّ نوار ورامز شكلا نموذجاً عن التلميذ الذي يتمرّد على أستاذه، وأتمنى أن نشاهد تجارب أخرى في المسرح السوري تنحو منحىً مغايراً، لما كان عليه المسرح منذ عقدين أو ثلاثة، شريطة أن تمتلئ هذه الاتجاهات بالمضمون الإنساني، والهدف الاجتماعي، لأن المسرح المعاصر، يفتقد مضمونه، ولهذا فهو معلقٌ في الفراغ، ولا يترك تأثيره في الناس.!

* معقول..؟!

بالتأكيد، فهو أشبه بفرجة حلوة، ينساها المتفرج حين مغادرته للمسرح، وأنا أرى أن أهميّة العرض، هي في أن يصطحبه المتفرج إلى بيته، وأن يؤرقه في نومه، وأن يثيره، ويتحاور معه، وهذا ما كان عليه المسرح السوري خلال فترة ازدهاره في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، اعتقد جازماً أن المسرح السوري والعربي، لن يكون مهماً ومزدهراً، إلا إذا استطاع المسرحيون أن يقدموا عروضاً تُفتن المتفرجين بجمالها، وتؤرقهم في مضمونها..!

فتّش عن الطليعية

* إذا كان المسرح يفتقد إلى هذه الميزة حقاً، فبتقديرك، ما هي الأسباب؟!

لأنّ الأمة العربية اليوم مكسورة بداخلها، وهنا يأتي دور المسرحيين، إذ عليهم ألا يُسايروا انكسار الناس، بل أن يحرضوهم على رفض هذا الانكسار، بهذه الطريقة وحدها، يصيرُ المسرح طليعياً، ولأن المسرح اليوم ليس هكذا -طليعياً- فهو يواكب الجمهور المهزوم، ولا يكون أمامه..!

* وماذا تحتاج هذه “الطليعية” لأن تصبح أمراً واقعاً؟

تحتاج إلى وعي فكري، وسياسي، واجتماعي، وإلى إيمان بالمستقبل، لأنه عندما يفتقد المسرحيون الوعي، والثقافة، فسوف يغرقون في تفاصيل الحياة اليومية المهزومة..!

* ماهية هذه الطليعية التي تنشدها، أشعر وكأنك تُعيدنا إلى”عصور” الشعاراتية؟

هذه الطليعية، عبر التاريخ، كانت المقياس الوحيد للأحزاب، والفرق المسرحية، والتجمعات التقدمية، وبالتالي لا يوجد تفسير ثانٍ لها، يبقى على المسرحيين أن يدركوا معنى الطليعية، ومن خلال العروض، التي أشاهدها، سواء في سورية، أو العالم العربي، أشعر، وأتأكد بأنّ المسرح يعيشُ حالة الفراغ هذه..!

* هنا يحتاجُ الأمر إلى توضيح؟

على سبيل المثال، وعندما كنت في الجزائر، كنت أسأل الشباب هناك: ما أهم المشاكل التي يعانون منها؟ فكانوا يجيبونني بالعشرات: أهم مشاكلنا هي: الهجرة، والانتحار، وخلال أربعة مهرجانات حضرتها في الجزائر، لم أشاهد عرضاً مسرحياً يقترب من هاتين المشكلتين على الإطلاق، بل كانت مواضيع أكثر العروض تنتمي إلى موضوعات خارج المجتمع والحياة، وكثيراً ما يذكرني المسرح العربي في عروضه المختلطة بالحوار البيزنطي “كم ملاكاً يمكن أن يرقص على رأس دبوس” ولو رجعت إلى عروض المسرحية العربية، لوجدتها تقارب هذه المقولة..!

* إذا كنت ترى تغريباً اليوم، فبأطروحاتك هذه، لا تقدم غير الشعارات، فحسب؟!

الطليعية ليست شعاراً، وإنما هي وعي، وثقافة، وتحريض دون مباشرة، هي نمط في التفكير، وهي إيماناً داخلياً، أما الشعار فهو لا يزيد المسرح إلا ضياعاً، لأن الشعار بديل عن الوعي، وعن الموقف..

الهواة قادمون

* كنت مديراً لمهرجان المسرح العمالي في دورته العشرين، وغيرها من دورات.. هل من قراءة لمسيرة هذا المسرح ؟

في الدورات الاثنتي عشرة الأولى، كان مهرجاناً مهماً ينافس مهرجان دمشق للفنون المسرحية، ثمّ بدأ يتهاوى عندما بدأت الاتحادات العمالية في المحافظات تتخلى عن مشروعها المسرحي، وأصبحت الفرق المسرحية في هذه الاتحادات طفلاً جنينياً يُفضّل أن يموت، وكان ثمة الكثير من المحاولات لإعادة المسرح العمالي إلى سابق عهده، ومن هنا كان أن عينتني أمانة الثقافة والإعلام في الاتحاد العام مديراً للمهرجان، وشُكلت حينها لجنة لمشاهدة العروض المشاركة، وحاولت أن تحيط هذا المهرجان بالرعاية… هذه الرغبة في إعادة المهرجان إلى ما كان عليه تلقفها إعلامنا المحلي بالتأييد، والدعم، فهو يشعر معنا أنه من الضروري أن يعود هذا المسرح إلى سابق عهده، لكن العبء الرئيسي في عودة الفرق العمالية إلى قوتها، هي أن تهتم بها اتحادات العمال في المحافظات..

* كيف يكون هذا الاهتمام برأيك؟

من السهل أن تهدم بناءً قائماً، لكن من الصعب أن تُعيد بنائه، وأرجو خلال السنوات المقبلة أن يستعيد المسرح العمالي عافيته، وعندئذٍ سيكون مقياساً للمسرح السوري بدل أن يكون ملحقاً به..!

* على ماذا تراهن في هذا المسرح؟

أراهن على أمرين: أولهما أنني ألمس في بنية المجتمع السوري حراكاً مذهلاً على مختلف المستويات، وثانيهما أنّ هناك رغبة لدى الناس في أن يُغيّر المسرحيون موضوعاتهم وأساليبهم، وأنا أقول هذا القول استناداً إلى مناقشات الجمهور في مختلف المهرجانات السورية والعربية، ومسرح العمال – كما هو معروف- ينتمي إلى مسرح الهواة، وهذا المسرح في العالم كله هو العنصر الرئيسي في نشاط أي بلد.. ومثال سوريّا، كانت قبل الحرب تُقدم في العام حوالى المئة عرض مسرحي، حصة المسرح الرسمي منها لا تتعدى الستة عروض فقط، أي إن النشاط المسرحي الأساسي، يقوم على أكتاف الهواة، الذين يأتون حاملين أساليب مختلفة عن المسرح الرسمي، فإذا ما نشط هؤلاء بشكلٍ صحيح، وأدركوا معنى الطليعية في المسرح، فسوف “يجتاحون” أساليب المسرح الرسمي المحكومة بالموازنات المالية، وبالخطوط الحمراء، وأتمنى أن يأتي يوم يقول فيه أحد النقاد :”الهواة يرشقون المحترفين بالحجارة” كما هتف بها رياض عصمت قبل أكثر من أربعين سنة..

وأختم هذا الحوار بهذا المقطع من مسرحية حدِّ السيف:

كي تصبح رجلاً

في زمن الغضب الباردْ

لا ترهبْ حدَّ السيفْ.

كي تصبحَ إنساناً يتحدّى ضعفَهْ

في هذا الزمن المتراخي

لا ترهب حد السيف.

اشمخْ.

فالذلُّ لئيمْ.

واغرِسْ في صدر الخوف وعين العارْ

إيمانَك بالحريةْ.

فالذلُّ رجيمْ.

ولكيلا يُقهرَ فيك الإنسانْ

لا ترهب حدَّ السيف.