مروان دريباتي وروحه التي تصلح كطاقية قش

راوية زاهر:

“حديدٌ

صارَ شباكاً،

وصار باباً،

وصارَ، وصارَ،

وصارَ أيضاً دبابةً؛

تدبُّ على الأرض،

وكنت صغيراً؛

ولم تكن من ألعابي..”

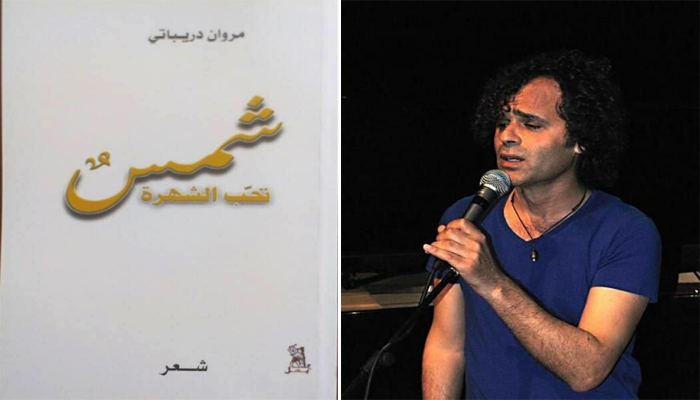

يكاد مروان دريباتي؛ يُشكلُّ بشواغله وحدها مؤسسة ثقافية متنوعة النتاجات الإبداعية؛ فهو أولاً المؤلف الموسيقي، ومؤسس فرقة زواريب الموسيقية، و يشهد لرفعة نتاجه الموسيقي الكثير من المنابر الثقافية داخل سورية وخارجها، وهو الشاعر الغنائي الذي كتب ولحن عشرات الأغنيات، ولم يقف نتاج دريباتي هنا، فقد كان له ما يُشغله في الشعر، فإضافة إلى أنه لحنّ الكثير من القصائد الشعرية، كان أن حجز لنصه الشعري المكان اللائق في ديوان الشعر السوري، وأصدر في هذا المجال مجموعته الشعرية اللافتة (شمس تحبُّ الشهرة)، وإذا ما أخذنا الومضة الشعرية التي بدأنا فيها المقال للقراءة؛ فنقول: (حديد).. العتبة النصية الأولى التي يبدأ فيها الكاتب نصه، وما تحمله اللفظة في حدِّ ذاتها من دلالات القسوة التي ننتظر أن تُحيلنا إليه في متن النص الوجيزي.. فبعفوية بسيطة يُخاطب الكاتب قرّاءَه، ويفنّد بتدرجٍ لطيف ماهية الحديد.. إذ لا يُخفى أنّ تحويل هذه المادة الصلدة، يكون بسطوة النار بعد ولادةٍ قيصريةٍ إلى شباكٍ وبابٍ.. وليس بإمكان أيٍّ كان تحويل ماهية الحديد إلى شيءٍ مادي له قيمة، هنا لابدّ من حدّادٍ مُحترفٍ يجيدُ تفاصيلَ عمله.. إذاً بدأ التكوين ببابٍ وشباك، ومقتنيات حديدية كثيرة، والحديدُ كما غيره تتطور طموحاته بحكم الجنون، فصارَ مدخلاً ببوابات جديدة، فتحوّلَ إلى أشياءٍ أكثرَ تعقيداً من البوابات والشبابيك، فهو يسيرُ بخطاه واثقاً، هو سيّد الأمكنة، وناقوس الخطر القادم، وها هم أصحاب العقول الصلدة يستنسخون منه آلات ضخمة كدبابة مثلاً.. دبابة بذراعٍ، وفتحة رأس فقط تُستخدمُ كفم، وقد يتحوّل من في داخلها من مطعمين لها إلى طعام للبارود والنار، عمياء لا تبصر، تسير وفقاً لذاك الشعور الذي يتحسس قبضة زنادها، ومجنزرات تحدثُ صريراً مخيفاً، تزيح مدناً، وتحرر أخرى، وتُردي من لا يسيرُ على غير هدى، وتفتحُ في المدى أفقاً.. قويٌّ أنت أيها الحديد، جبّارٌ ولك مآرب أخرى، يتابعُ الشاعر بجمالية التسامي، مسيرة الحديد في سجله التاريخي، عائداً إلى الطفولة.. والغريب أن هذا الحديد على عظمته، وما جناهُ من مجدٍ عبر مسيرة الأيام، لم يكن يوماً من مقتنيات طفولة الكاتب، فالنص ومضة باذخة بامتياز ذات نهجٍ وصفي تحليلي، تتدرجُ بنا بجمالٍ وإبداع، انقادَ الكاتب فيها بانسيابيةٍ وراء ألفاظه، فصاغها بتراكيب لغوية مُعبرة، وأحدثَ بشفافيةٍ خاصة إبراقاً ومضياً مذهلاً في خاتمة المشهد.. وخاطب بعباراتٍ بسيطة العقل الجمعي، وجعله يغورُ في ذاكرةٍ خاصة، يعنيه منها شيء محدد.. فالغموض الآسر يلفُّ النص، ويترك فراغات، وما على القارئ المتمكن إلّا ملء بياضاتها بما يرتئيه هو.. الشاعر أشركَ القارئ في رؤاه، فوضعنا وجهاً لوجه أمام نظرية مشاركة القارئ في عملية الإبداع فيما يتجاوز قضية تلقيها فقط.

النص على بساطته؛ يعجُّ بالرمز، والإيحاء، والتدفق، تقاطعت فيه الأضداد حدَّ التماهي، فأحدثت وحدة موضوعية فريدة، ولعلّ أول خطوة جمالية في هذة الصورة؛ هي جمع المبدع المعنى الحسي والذهني للحديد، فاشتملت ببرقة خاطفة على العمق والسطح بآن معاً.. وتدرج الكاتب بالعاطفة بين البساطة والعفوية.. فالأبواب والشبابيك بعيداً عن ماهيتها الفيزيائية، تحملُ الحبَّ والحنين والجمال، وصولاً إلى النقيض المفزع (دبابة).. دمار وحزن وحرب وآلام، لينتصر لشعوره الخاص في نهاية الومضة، فالحديد ليس من مقتنياته، ولم يستهوِه يوماً، حتى ألعابه فضّلها من معدنٍ آخر.. لينتصر لنفسه في النهاية بالحبِّ والسلام بعيداً عن أدوات الحقد المدمرة.

المشهد بريقٌ خاطف مرّ في المخيلة، صاغه الكاتب بألفاظٍ قليلة، مكثفة، مضغوطة، أحالت النص بأصواته الشعرية إلى بنية جديدة وإشارات تنطوي ثناياها على علاقاتٍ متنوعة من الإثارة والإدهاش ما يجعلها تثيرُ المتلقي، وتجذبُ انتباهه، فتنتسبُ إلى عالم اللغة والدلالات، ومن حيث الإيحاء والتكثيف؛ قدمت الومضة نظرةً خاصة للواقع بتفردٍ وخصوصية مختلفة بتركيبٍ مُعقد احتاج إلى التأويل، وذلك نتيجة ارتفاع الإيحاء الناجم عن التكثيف.. فيما جاءت اللغة بسيطة ذات دلالاتٍ تعتمدُ على خصوصية كل قارئ التأملية.. تجاوزت إطارها المعجمي، واكتست دلالات إيحائية، قدمت المعنى على هيئة وميض، فكانت اختزالاً حكائياً جميلاً.

“روحي؛

تصلحُ كطاقيةٍ من قش..

اسمي؛

دربٌ غيرُ مُعبَّد..

مخيلتي؛

حديقةٌ صباحيةٌ

تتشمسُ فيها قطةٌ لبقة ..”